广大市民朋友们:

基孔肯雅热和登革热(简称“两热”)属于蚊媒传染病,主要通过伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,临床症状主要以发热、关节痛/关节炎、皮疹为主。随着气温升高、降雨增多,蚊虫进入孳生活跃期,广东省“两热”疫情均进入快速上升期,我区与广东等有疫情地区人员往来频繁,面临一定输入风险。为切实保障市民的身体健康,特发出以下倡议:

一、及时清理积水,阻止蚊虫繁殖

积水是蚊虫孳生的主要场所,及时清理积水能有效减少蚊虫繁殖。请大家积极行动:

1.重点排查房屋前后、花园、阳台、天台、水池、树洞、绿化带等地,及时清理废弃容器、轮胎、杂物、塑料垃圾等物品内积水;

2.保持阳台、屋顶、院落等区域排水通畅,防止雨水淤积;

3.对水缸、水箱等储水容器,要加盖密封,避免蚊虫进入产卵;

4.水生植物要定期换水洗瓶(每周至少1次),勿让花盆托盘留有积水。

二、加强个人防护,减少蚊虫叮咬

居家时安装好纱门、纱窗,使用蚊帐,并确保日常出入时及时关闭;

外出活动时,建议穿着浅色长袖衣裤,在皮肤裸露处涂抹驱蚊产品;尽量避开蚊虫活动高峰时段(清晨和傍晚)前往公园、草丛、树林、池塘等蚊虫密集区域,减少蚊虫叮咬机会。

三、积极自我监测,及时就医治疗

外出前,请提前了解目的地“两热”流行情况,做好防蚊准备。从“两热”流行地区返回后,14天内留意自身健康状况,若出现发热、关节痛/肌肉痛、皮疹等疑似症状,及时就医并主动说明旅行史和暴露史。

四、凝聚社会合力,共建健康家园

各在建工地、公园、景区、养老机构、车站等场所的工作人员,要检查区域内的环境卫生,做好公共区域卫生清理与灭蚊工作。机关企事业单位带头落实清积水行动,检查并清理本人办公区域及公共区域的小型积水容器,如花盆托盘、饮水机水盘、废弃瓶罐、遮雨棚凹槽等。社区要组织开展爱国卫生运动,加强环境整治。每个家庭也应积极参加环境卫生整治,共同维护家园的整洁与卫生。

市民朋友们,为了您和家人的健康,请立即行动起来,积极翻盆倒罐、清理积水、防蚊灭蚊,用行动阻断疫情,共同守护健康家园,共建共享健康南康。

赣州市南康区疾病防治工作领导小组办公室

2025年7月25日

【夏季热门蚊媒传染病】“登革热”VS“基孔肯雅热”:症状对比、传播途径及预防措施

100张现场图告诉你“蚊从水中来”的秘密 远离蚊子叮咬、预防登革热从清除孳生地做起

盛夏来临,气温节节高升、雨水频繁光顾,蚊子进入“狂欢季”。伴随它们嗡嗡振翅,蚊媒传染病悄然逼近。所谓“蚊媒传染病”,就是蚊子在叮咬时把病毒或寄生虫“快递”到人体内的疾病,国内需要重点盯防的有登革热、基孔肯雅热、寨卡、乙脑和疟疾等。

蚊媒传染病——“登革热”和“基孔肯雅热”,近日引发社会关注。

我国南方省份曾发登革热本地疫情,2025年6月份全国报告登革热发病病例225例。近日出现输入引起的基孔肯雅热疫情,截至7月20日,广东佛山市全市已累计报告确诊病例2285例。

那么,基孔肯雅热与以往夏季蚊虫传播热门疾病的登革热有什么区别?

该如何防护?

登革热vs 基孔肯雅热:症状、传播、预防

今天,我们先锁定由伊蚊“投递”的两大热门疾病——登革热与基孔肯雅热。

什么是登革热?

它是由登革病毒引起的,经伊蚊叮咬传播的虫媒传染病。据世界卫生组织统计,全球每年约有1-4亿人感染,其中美洲、东南亚和西太平洋区域发病最为严重,亚洲约占全球疾病负担的70%。我国广东、云南、广西等多个省份曾多次发生本地疫情。

登革热的典型症状有哪些?

登革热的潜伏期(从被携带病毒的蚊子叮咬到症状开始的时间)一般为1-14天,多为5-9天。值得注意的是大多数感染者没有症状或症状轻微,不过,一旦发病,患者会出现一系列典型症状:

1.突发高热:体温可达40℃以上;

2.“三痛”:剧烈头痛、眼眶痛、全身肌肉关节痛;

3.“三红”:面部、颈部、胸部潮红;

4.皮疹:四肢或躯干出现充血性红疹;

5.恶心、呕吐、腹泻、食欲不振等消化道症状;

6.严重者可发展为登革出血热或登革休克综合症,甚至危及生命。

什么是基孔肯雅热?

它是由基孔肯雅病毒引起的、通过伊蚊叮咬传播的蚊媒传染病。全球已有119个国家和地区报告了本地传播,大规模暴发和零星病例主要发生在美洲、亚洲和非洲。近些年我国周边的东南亚疫情持续活跃。我国于2008年首次发现输入性病例,曾引发本地疫情,但尚未形成稳定的疫源地。2025年7月广东省佛山市发生疫情,现正处于全力防控之中。

基孔肯雅热啥症状?

与登革热相似,但关节痛更剧烈、持续更久

这两种疾病,各年龄人群普遍易感,发病初期都会出现高热、头痛、关节和肌肉疼痛等症状。在登革热和基孔肯雅热共同流行的地区,常有人同时感染两种病毒。

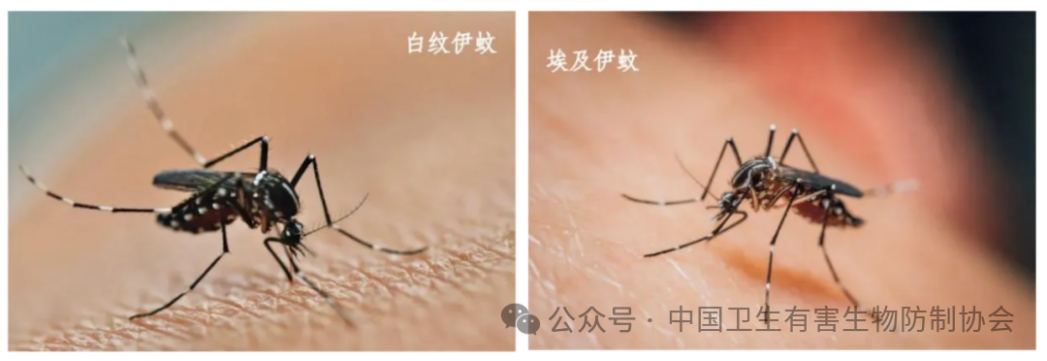

基孔肯雅病毒的主要传播媒介 图源:云南疾控

事实上,首次从坦桑尼亚发热患者血液中分离出这种病毒时,也曾一度被认为是登革热,直到血清学和病毒学研究证实它是一种新发现的甲病毒,才被命名为基孔肯雅病毒。相关学术论文回顾性案例分析认为,基孔肯雅病毒最早流行可能在1779年,但过去的记载往往认为是登革热。

不过,二者也有一定的区别。与登革热相比,基孔肯雅热潜伏期短,传播速度快。被带病毒的蚊子叮咬后,病毒在体内潜伏期通常为3天至7天(最短1天,最长可达12天),随后可能突然发病,出现典型的“热-疹-痛”三联征:

�� 突发高烧:体温可高达39°C+,可能持续1-7天。部分患者会出现“双峰热”,即退烧后再次发热。

�� 明显关节疼痛:这是基孔肯雅热最突出的特点之一。特别是手指、手腕、脚踝和脚趾等小关节会出现剧烈疼痛和肿胀,可能持续数天甚至数月。

�� 皮疹:约80%的患者在发热后2-5天,面部、四肢甚至手掌脚底会出现红色斑疹或丘疹,常伴有瘙痒。

此外,还可能伴随头痛、恶心、呕吐、肌肉痛、结膜炎等症状。

另外,登革热发生重症的比例比较高,致死病例时有发生,但是基孔肯雅热多数患者为轻症,大约会在1~2周内康复,但部分人(尤其是老年人和慢性病患者)可能会经历长期关节疼痛的折磨。只有极少数情况下,该病会导致出血、脑炎等严重并发症甚至死亡。

白纹伊蚊

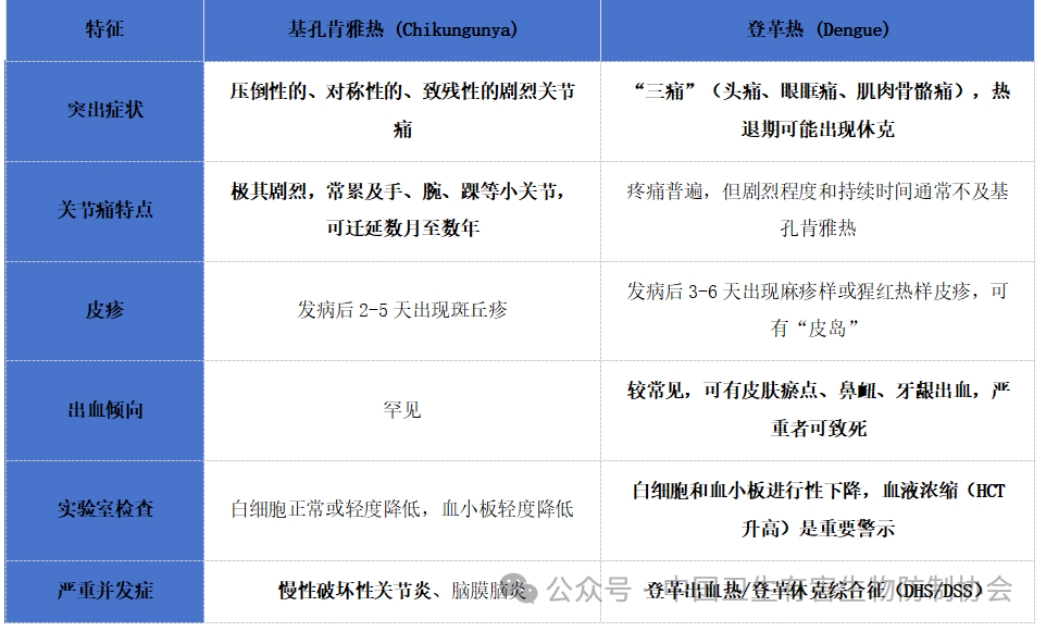

两种疾病的特征对比

这两种疾病是如何传播的?

登革热和基孔肯雅热的传播途径相似,都是由白纹伊蚊和埃及伊蚊传播。伊蚊白天叮咬人,尤其活跃于日出后1-2小时和日落前2-3小时。它们的幼虫孳生于小型积水容器中,如瓶罐、废旧轮胎、花盆等,这些地方都可能成为它们的“温床”。

如何预防这两种疾病?

面对蚊媒传染病的威胁,我们可以通过以下一系列科学有效的预防措施,大大降低感染风险:

1.环境治理:伊蚊依赖小型积水繁殖,因此清除蚊虫孳生地是预防虫媒传染病的根本措施。我们需要定时清理家中容易积水的地方,如瓶罐、废旧轮胎、花盆、下水道、杂物堆等区域,不给蚊子提供繁殖的机会。

2.个人防护:外出时,尽量穿浅色长袖衣裤,减少皮肤暴露面积;同时在裸露皮肤上涂抹含避蚊胺、避蚊酯的驱蚊液。在家中,安装纱门纱窗,使用蚊帐,为自己打造一个安全的“无蚊空间”;必要时使用电蚊拍、灭蚊灯等,对蚊子进行“精准打击”。此外,尽量减少在户外树荫、草丛等蚊子多的地方逗留时间。

3.关注流行区疫情:如果计划前往东南亚、非洲等登革热和基孔肯雅热流行区,出行前一定要查询当地疫情信息,做好充分的驱蚊防蚊准备。归国后14天内做好健康监测,密切关注自己的身体状况。

4.及时就医:一旦出现发热、皮疹、关节痛等相关症状立即就医并告知旅行史和蚊虫叮咬史,以便医生能够及时准确地诊断和治疗。

【 基孔肯雅热的由来】

从非洲跨洲际“旅行”全球119个国家地区已发现

基孔肯雅热(Chikungunya fever)又称“屈公病”,是一种由基孔肯雅病毒(CHIKV)引起,通过白纹伊蚊或埃及伊蚊传播的病毒性疾病。

基孔肯雅热始发于非洲,最早于1952年在坦桑尼亚首次被发现。

当时,在坦桑尼亚的村庄里,有60%~80%的人患病。“基孔肯雅”一词就来源于坦桑尼亚南部基马孔德语,意思是“变得扭曲”,用以描述出现严重关节疼痛的感染者痛得弯腰、蜷缩身体的样子。

图源:上海市黄浦区疾病预防控制中心

随后,基孔肯雅热东移东南亚地区。1958年,首次在泰国出现基孔肯雅热城市疫情。这也是亚洲地区首次分离出基孔肯雅病毒。1965年,印度发生基孔肯雅热大流行,30万人感染。

2004年,基孔肯雅热在肯尼亚持续暴发,随后迅速蔓延至印度洋岛屿,引发了大规模疫情。之后,基孔肯雅病毒的暴发变得更加频繁和广泛。2007年,欧洲首次报告出现本土传播;2013年,美洲首次发现相关病例。在我国,首次发现基孔肯雅热输入性病例是在2008年3月。

目前,基孔肯雅热主要流行于热带和亚热带地区,尤其是南美洲、非洲、东南亚、南亚等地区,如巴西、印度、法属留尼汪岛、泰国、马来西亚等。

曾经或当前存在基孔肯雅病毒传播的国家和地区(截至2024年12月)图源:世界卫生组织

根据世界卫生组织公布的最新数据,截至2024年12月,全球119个国家和地区已报告基孔肯雅热本地传播。由于许多国家存在监测能力有限、诊断资源不足、漏报、常与登革热混淆等问题,准确及时的全球流行病学数据有限,缺乏病例报告的区域并不等于没有发生传播,实际传播范围可能更广。

参考资料来源:中国疾病预防控制中心、湘雅感控、南方都市报、徽县疾控等

来源:南康区卫生健康委