南康传统文化之民俗篇︱寄托客家人美好愿望的“赣南客家唱船习俗”

历史悠久、内涵丰富的赣南客家唱船习俗、独特而精美的鲤鱼灯、妙趣横生的河蚌舞,惟妙惟肖的抬毛爷……,这些具有强烈南康印记的民俗文化,随着客家文化(赣南)生态保护实验区建设在南康区的徐徐铺开,正被越来越多的人熟知,也让群众近距离感受到南康传统民俗文化的独特魅力。

南康物华天宝,人杰地灵,民俗文化,源远流长、内容丰富、种类繁多。近年来,南康区文广新旅局秉承“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的保护工作方针,不断健全机制,突出重点,强化措施,整体推进保护工作,民俗文化保护传承逐渐呈现出良好的发展态势,南康民俗文化的传承、保护和发展迎来一个新的艳阳天。

为让民俗“活”起来,南康区举办了一系列的民俗进校园、民俗进景区活动。南康鲤鱼灯、南康古文、南康民间吹打乐等纷纷登台亮相,新的作品,新的表演形式既赋予了鲜明的时代特征,又保留了传统的古文韵味,大大提升了民俗文化的艺术性、观赏性,给群众生活增添了新的色彩。“赣南客家唱船习俗”,“木根源”诗文吟唱,民乐民舞文艺展演,“采茶戏进校园”,“新春鲤鱼灯展演”,“家居博览会民俗表演”,“文化和自然遗产日”等各具特色的民俗展示展演活动,以群众喜闻乐见的形式,融入了群众现代生活,增强了群众对传统文化的认同感和归属感,撬动了更多的社会力量加入到民俗文化保护的队伍中来。南康民俗将逐步打造成地方特色文化品牌,进一步彰显南康历史文化风采,增强南康文化软实力,为南康发展增光添彩,为客家文化(赣南)生态保护实验区的建设添砖加瓦,积蓄力量。

“唱船”习俗的历史渊源

流传百年的“大神船”

横寨村民在“文化和自然遗产日”舞台上诵唱船歌

“唱船”是第五批国家级非物质文化遗产保护项目,是江西所特有的民俗,具有浓郁的地方特色,距今已有一千多年的历史。通俗地讲, “唱船”就是民间“求神祭神”或“接神送神”、“许愿还愿”的祭祀活动,以祈求神灵保佑一方百姓平安,风调雨顺,国泰民安。

旺盛的香火寓意着生长在南埜大地的客家人生生不息、世代荣昌

赣南客家唱船习俗是源于先古时期的巫。是先民以民间信仰为形式,以驱鬼逐疫,迎吉纳福为愿望,以纪念屈原为主题,以法祀活动为手段,并通过送瘟神这一活动形式来表达人们对幸福安康生活的祈盼,具有浓厚的宗教、民俗色彩和古代祭祀的遗风。

十里八乡的村民前来许愿还愿,祭拜“大神船”

据清道光三年(1823年) 《南康县志》载曰:上元前数日各城市悬灯为乐,灯或剪纸或竹丝为之,元夕为盛, 是日同里巷之人祀土神为社,轩绘纸为船曰,禳灾、杀牲聚饮,尽其欢。

清同治十一年(公元1872年)《南康县志》 载:上元前数日悬灯为乐或用竹丝织为龙, 分五节日: “龙灯” 张以为戏,又劈竹为船, 糊以五彩,内设仪仗甚整,男女望辄罗拜,尊之日“大神”至上元后一日晌午,一人提剑,数人鸣金随之,踉跄叱咤,如有所追逐者,沿门收船,鼓吹送野焚之,日“禳灾”。

“唱船习习俗”的主要内容

整个唱船仪式从腊月二十七或二十八始至正月十六终,历时20天,全村所有的春节活动都围绕神船展开。仪式由拜祭神船、神船巡游、舞龙游神、水口焚船等环节组成,表达了驱鬼逐疫、迎吉纳福和缅怀屈原的美好愿望。

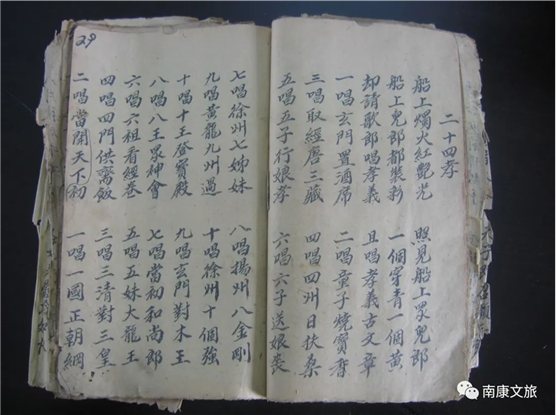

祖辈留传的船歌本

正月初六至正月十五,族人们轮流将神船和绘有屈原投江的“大神画”迎接到宗族各支系分祠堂,以便宗族所有人拜祭。期间,请出祖传的唱船歌书,由该支系五六位男孩夜晚在神船旁歌唱。演唱顺序如下:初六夜《木根源》、初七夜《参拜》、初八夜《赛闹》、初九夜《庆贺》、初十夜《劝文》、十一夜《伦理道德》、十二夜《慕遗微》《端本行》、十三夜《前证》、十四夜《情景》、十五夜《浪淘沙》。据记载,唱船仪式歌本在清代已形成固定模式,演唱方式和音韵一脉相承。

丰富的船歌吟唱传承人群

唱船仪式歌用客家方言演唱,节奏短促、明快。由文化较高的男性领唱,其余男孩跟唱,每唱完一句,有锣鼓伴奏,鼓声引领演唱的起始和旋律。由于神船在各支系祠堂都有安放,参与演唱的男孩数量众多,年复一年、一代又一代,故而此仪式歌具有优越的传承机制。

流传于南康的船歌本版本较多,属于大型长篇组歌,每篇由多首“七言古体歌”组成。用词精炼,虽为古体,却浅显易懂,形象生动,朗朗上口,语言具有鲜明的客家地域特色。这些传唱文本来源广泛,大多取材于当地的民间故事、俚语、歌谣和说唱,经过再创作凝炼而成。

摩肩接踵的群众前来参加唱船民俗活动

唱船的内涵丰富、既传授生产生活和历史知识,也宣扬客家人的伦理道德。具体而言,《二十四孝》宣扬了“孝”的品格,强调维系家庭关系的重要性;《张公艺》表现了以“和”治家、和为贵的家庭理念;《伦理孝道》旨在劝人从善;《张大公》歌颂了相互谦让的邻里关系之美德;《庆贺》展示了客家人乐观向上的生活情趣;《逐节吟》鞭挞了背信弃义、好逸恶劳等丑恶行为;《慕遗微》呈现出客家特有的岁时节令、族群信仰、乡规民约等;《前证》表达了对屈原爱国忠君精神的崇敬;《俗谈》饱含客家人历经千年漂泊,对故土眷恋的思乡情结。在演唱过程中,教化作用便潜移默化地展示了出来。

少年儿童参加唱船习俗传承活动

船歌文本规模宏大,具有客家百科全书的性质,且参与演唱者众多,具有神圣性和庄严性,堪称赣南客家族群的史诗。这是一个族群的心灵记忆,是客家“崇文重教”“耕读传家”的真实写照,体现了坚韧不拔、自强不息的客家精神,具有史学、民俗学、伦理学、人类学等诸多价值,是一个族群不可多得的口头文本。

敲锣打鼓、舞龙舞狮将唱船习俗推向高潮

寄托着客家人美好愿望的“赣南客家唱船习俗”活动,必将伴随“中华民族的伟大复兴”在南埜大地生生不息。